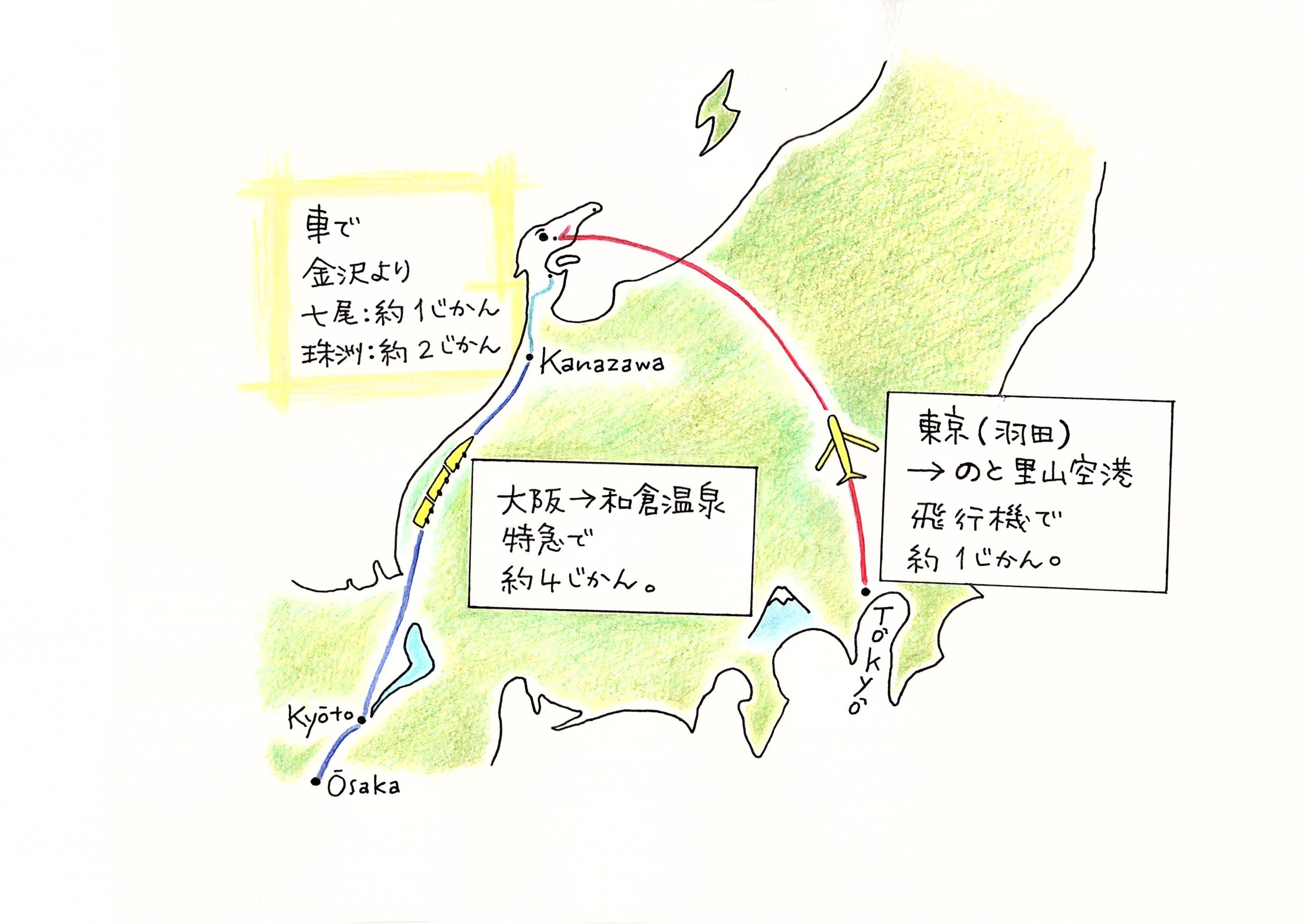

のとルネアンバサダー、観光担当のっちです!

のとルネアンバサダー、観光担当のっちです!

志賀町の福浦港。

そこには日本最古の木造灯台・旧福浦灯台があります。

そして、福浦港と日本海を望むことが出来る見晴らしの良い高台があります。

まずは福浦港。

少しレトロな風合いのバスターミナルです。

ここから徒歩で約5分程度、高台への坂を上ります。

福浦港を見下ろす高台

急な勾配の坂道を歩き進めると、すぐに福浦港を見下ろすことができます。

高台につきました。

左端に、旧福浦灯台がちらっと見えますよ。

北前船の寄船港だった福浦港

福浦港はその深い入り江の形から、江戸時代の北前船の寄船港でした。

標記より↓↓↓

北前船の港

福浦港は、古くから日本海側有数の良港として知られてますが、北前船が活躍したのは元禄期頃からといわれています。

江戸末期には諸国の船も混じえて、相当賑わったそうです。

とありました。

北前船が寄船していた能登。

能登の外海側にはこうした北前船に関係した歴史があちこちに残っています。

福浦港もそのひとつですね。

「神戸三次郎之像」

福浦港を見下ろすことのできるこの場所に、「神戸三次郎之像」という像が建っていました。

横の石碑を読みますと・・

明治時代の生まれの方で、幼少のころから船員を志し、その志を貫きとおしたと。

そして海運業界の発展、水産業の振興に尽くした愛情深くそして郷土を愛した方だそうです。

福浦港は合併前の地名は「富来町(とぎまち)」といいます。その富来町が全国屈指の船員の町として経済的文化的に大いに発展したのは当氏の偉功によるものだと、記してありました。

悠々よした立像で、福浦港を見下ろすことのできるとても良い場所に立っていますよ。

地元の方にとても愛された方なのですね。

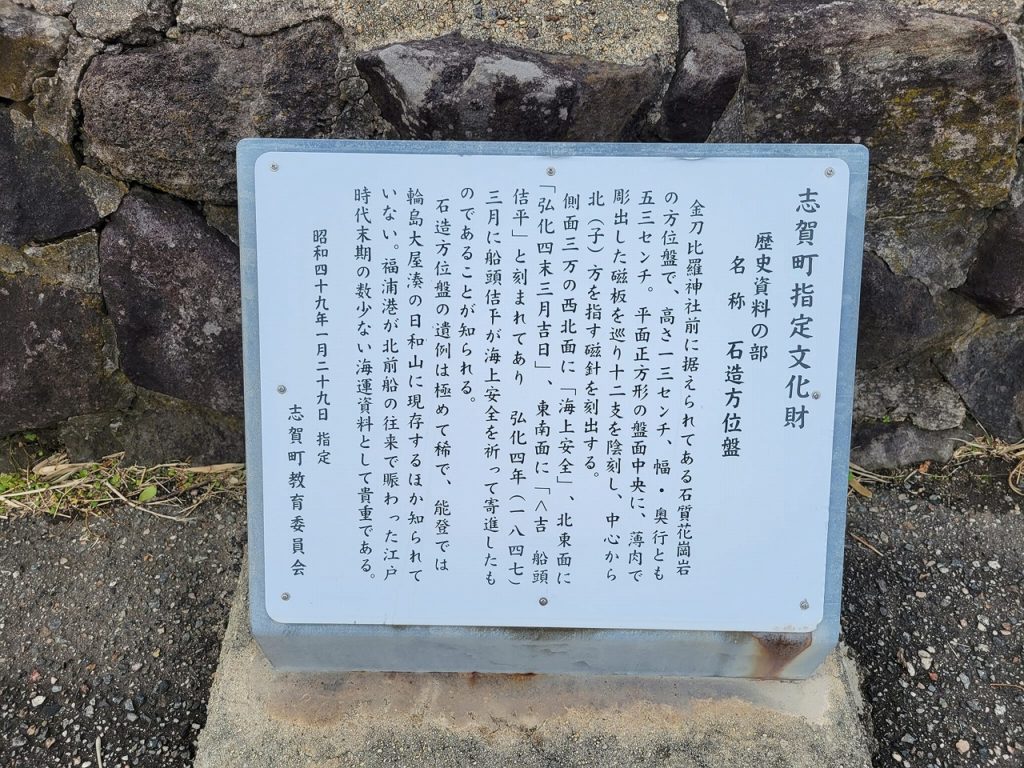

志賀町指定文化財「方位石」

ここには、歴史的にめずらしい資料として、「方位石」があります。

説明によりますと・・

志賀町指定文化財 歴史資料の部

名 称 石造方位盤

金刀比羅神社前に据えられてある石質花崗岩の方位盤で、高さ一三センチ、幅・奥行とも五三センチ。

平面正方形の盤面中央に、薄肉で彫出した磁板を巡り十二支を陰刻し、中心から北(子)方を指す磁針を刻出する。

側面三方の西北面に「海上安全」、北東面に「弘化四末三月吉日」、東南面に「<吉 船頭桔平」と刻まれてあり

弘化四年(一八四七)三月に船頭桔平が海上安全を祈って寄進したものであることが知られる。

石造方位盤の遺例は極めて稀で、能登では輪島大屋湊の日和山に現存するほか知られていない。

福浦港が北前船の往来で賑わった江戶時代末期の数少ない海運資料として貴重である。

昭和四十九年一月二十九日 指定

志賀町教育委員会

なんと!すごく貴重なものなのですね!

経年のためかなり彫りが浅くなっていますが、確かに文字が刻まれています。

約175年前の方位石。

方位を示すものとして重宝されたのではないでしょうか。

福浦港には旧福浦灯台を含め、海にまつわる貴重な見所があります。

福浦港周辺の、高台独特の道を散策したり、福浦港を見にいくだけでもじゅうぶんな観光となりました。

是非、足をはこんでみてくださいね。

余談ですが、12月の冬の日、福浦港の周辺では海苔を干している家庭やお店があちこちで見られました。

冷たい風にさらされており、黒々とした海苔が磯の香をはなっていました。

福浦港の冬の風物詩です。

【福浦港 方位石】

石川県羽咋郡志賀町福浦港

」さんへ行ってみた-定置網漁-の-漁師-体験-!-【-山崎至-】【-七尾市-】【-石川-体験-】.jpeg)

.jpg)