のとルネアンバサダー、観光担当のっちです。

のとルネアンバサダー、観光担当のっちです。

万葉集にも登場する能登の一宮「気多大社」。

由緒ある厳かな祭り「平国祭」「鵜祭り」が行われ、

国の天然記念物である「入らずの森」があり、また縁結びの神社であるなど、一年を通して多くの参拝者が訪れる神社です。

※公式パンフレット等、気多大社の表記は「氣多大社」とありますが、こちらでは一般的な「気多大社」として表記いたします。

能登國一宮 気多大社(けたたいしゃ)

奈良時代である天平13年(741年)能登は越中の国の一部でした。その越中国の一宮は現在の気多大社でした。

一宮というのは、その地域で最も格が高いとされる神社のことです。

741年といいますと、奈良時代時代ですね。気多大社が日本の文献で初めて登場するのはあの「万葉集」で、越中守であった大伴家持(おおとものやかもち)が能登を巡行する際に、まずこの気多大社を参拝されたそうです。そして次の一句を詠みました。

「之乎路(しおぢ)から直超え来れば羽咋の海朝凪ぎしたり船楫もがも」

(志雄街道をまっすぐに越えて来ると、羽咋の海は朝なぎしている。舟と櫓が欲しいものよ)

古くから北陸の一番大きな大社とされており、越中国から能登国になってからも歴代の領主から手厚い保護を受け、近世まで寄進をうけ造営もされてきた神威ある大社です。

現在、本殿、拝殿、神門、摂社若宮神社、摂社白山神社の5棟の社殿が国の重要文化財に指定されています。

そして加賀藩が保護した社叢(神社の森のこと)は「入らずの森」と呼ばれる聖域で、国の天然記念物とされています。

昭和58年5月、全国植樹祭に来県された昭和天皇が行幸され、「入らずの森」にお踏み入りになり、

『斧入らぬ みやしろの森 めづらかに からたちばなの 生ふるを見たり』と御製をお詠みなられました。

祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)。別名・大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)といわれる縁結びの神様です。

ですので、気多大社は縁結びスポットとしても有名です。良縁を求める参拝者が全国からいらっしゃるそうです。

気多大社では多くの年中祭事がありますが、

なかでも「平国祭」、「鵜祭り」は能登の風物詩ともいえる祭事です有名な祭事です。

平国祭(おいで祭り)

3月18日から3月23日にかけて気多大社から七尾市にある気多本宮への道を往復する大規模な行列です。

馬と白装束を身に纏った若衆の行列は、道行く人々から「おいで祭り」と呼ばれ、「寒さも気多のおいでまで」という言葉も能登ではよく聞かれます。

気多大社の祭神である大国主大神が少彦名命とともに能登を平定した伝説にちなんでいるそうです。

3月18日から3月23日、七尾市から羽咋市にかけて行列を拝むことができますよ。

上記の写真は七尾市在住の辻三郎様からいただいた、以前のおいで祭りの模様です。

一行が七尾市にある大地主神社に立ち寄った際のものです。

この行列を見ると「春が来た!」と実感します。

鵜祭り

12月16日未明に「鵜様」の動きを見て年を占う神事です。

七尾市鵜浦町で生け捕られた鵜を、12月12日朝から鵜捕部(うっとりべ)と呼ばれる3人が気多大社まで2泊3日かけてお運びし、14日の夕方に気多大社に到着。鵜は生け捕られた瞬間から神となり「鵜様」と呼ばれます。12月16日午前3時過ぎ、気多大社で祭典が行われ、「鵜様」の動きを見て年の吉凶を占うという習俗です。「鵜様」のその後海に放たれます。鵜様をお運びする道中は「鵜様道中」と呼ばれ、平国祭同様、道行く人々から拝まれています。

鵜祭りについてはこちらで詳しく掲載しております。

↓↓

鵜様道中についてはこちら

↓↓

気多大社 初詣

気多大社は、初詣の場所としてとても人気のある場所です。

1月1日~3日は気多大社境内はもちろん、周辺道路は例年大変混雑しています。

参拝者は正月の間だけでも約20万人が訪れるそうです。

これからご案内する写真と内容は、2023年のお正月を少し過ぎた頃にお参りしたときの様子です。

国道沿いから気多大社の方を見ると、鳥居が見えます。

初詣の際にはこの道は参拝客でいっぱいになります。

鳥居の近くには300台受け入れ可能の広い駐車場がありますが、お正月の間はすぐにいっぱいになるでしょう。

気多大社では例年、お正月の間は周辺に臨時駐車場がもうけられ、また無料シャトルバスなども運行されています。

この日はお正月も開けた頃の平日です。

気多大社の鳥居です。大きな木造の鳥居です。

鳥居からまっすぐに進むと拝殿があり、時計回りで参拝することができます。

神門を潜る前に、まずは手水舎でお浄めですね。しかしこの日は感染対策のためか柄杓はありませんでした。

こちらは神門です。桃山時代に建立とされ、国指定重要文化財に指定されています。

神門からは参拝順路が案内されています。

正面に見えるのが拝殿です。向かって左から順に参拝できるように一方通行で誘導されます。

こちらの拝殿は両側にある摂社若宮神社、摂社白山神社と共に国指定重要文化財となっています。

拝殿の奥の、本殿です。

順に参拝をし、順路に従って進みます。拝殿の右側には森に続く小路があります。

この小路の先には森林があり、「入らずの森」や菅原神社などがあります。

国の天然記念物「入らずの森」

加賀藩が保護したこの社叢には奥宮があります。この社叢は聖域とされており、「入らずの森」と呼ばれています。年1回の社叢内の奥宮の神事のために立ち入る神官でさえも目隠しをして通行するのだそうです。

昭和58年5月、昭和天皇が行幸された際、こちらの「入らずの森」にお踏み入りになり、

「斧入らぬみやしろの森めづらかにからたちばなの生ふるを見たり」とお詠みなられました。

この苔むした鳥居の向こうは、立ち入ることができません。

その先は空気が違うと感じるほどの神聖に感じる場所でした。

順路に従って進みますと、菅原神社があります。

菅原神社は言わずと知れた、勉強の神様です。お正月ですと、受験生の祈願をたくさん受ける時期ですね。

たくさんの合格祈願の絵馬がかけられています!

参拝にきている私も、思わず応援したくなります。皆さん、合格いたしますように・・・!

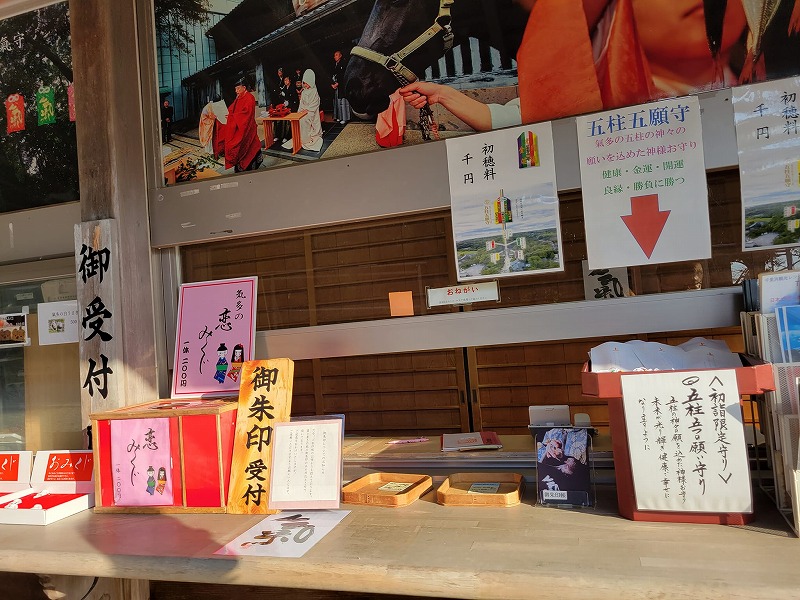

さて、参拝を終え順路に戻りますと、御守りや破魔矢の販売がされています。

特別祈願受付は神門近くにある社務所でされています。

特別祈願受付は神門近くにある社務所でされています。

気多大社の御守り袋や絵馬もこちらで買い求めることができますよ。

能登最大の神社である気多大社。

由緒あり、全国的にもめずらしい奇祭も廃れることなく受け継がれている気多大社。

初詣に、縁結びに、合格祈願に、そして癒しのパワースポットとして一年中訪れたい神社です。

【能登國一宮 気多大社】

〒925-0003 石川県羽咋市寺家町ク1-1

0767-22-0602