のとルネアンバサダー、観光担当のっちです。

のとルネアンバサダー、観光担当のっちです。

羽咋。その読み方は「はくい」。

全国放送のテレビ番組でも読み方が難しい地名として再三取り上げられ、逆に知られるようになりました。

その地名の由来になった伝説をご存じですか?

今回、羽咋市にある「羽咋神社」に伺い、その地名のルーツを探ってきました。

怪鳥を退治した石衝別命の伝説

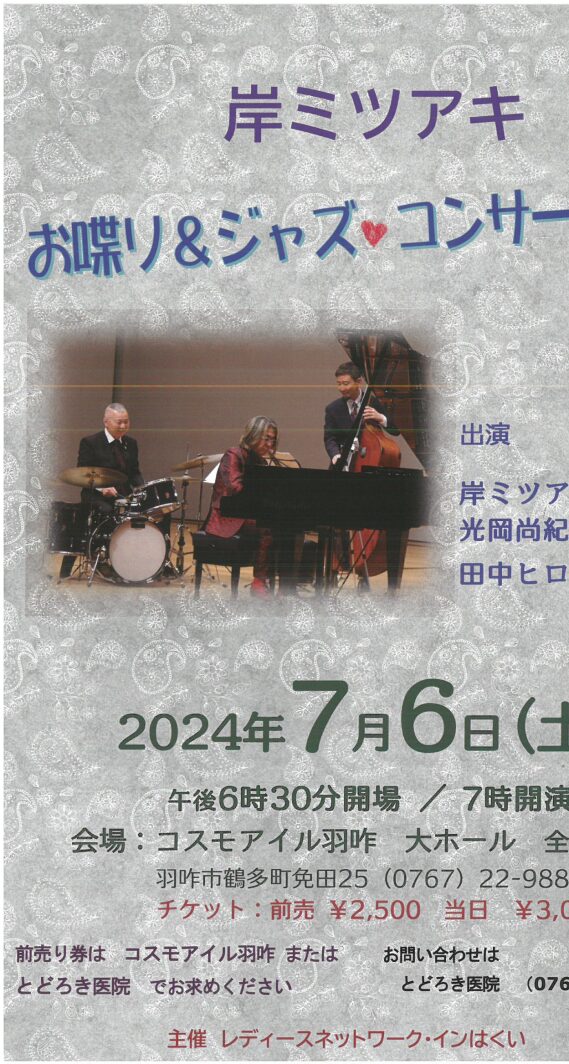

羽咋神社(はくいじんじゃ)は、主祭神は石衝別命(いわつくわけのみこと)。

第11代垂仁天皇の第十皇子とされています。

羽咋に伝わるお話として、皇子による怪鳥退治伝説はとても有名です。

「かつて毒の羽をもつ怪鳥がはくいの民を苦しめていたとき、

石衝別命(いわつくわけのみこと)と3匹の飼い犬がその怪鳥を倒した。

飼い犬が怪鳥の羽を喰ったことから「はくい」の名が付いた。」

(羽咋市ホームページより)

羽咋神社は、この伝説の主人公石衝別命(いわつくわけのみこと)を祀っています。

羽咋市指定天然記念物のケヤキ

羽咋神社の鳥居すぐそばにはとても大きな大ケヤキがあります。

樹齢600年!!室町時代からあるケヤキです。

高さは4.65m。大きくて写真に入りきりません。

こちらのケヤキは羽咋市指定天然記念物に指定されています。

磐衝別命が眠る御陵山

羽咋神社社殿裏には、「大塚」という前方後円墳があります。

宮内庁管轄で、「垂仁天皇皇子 磐衝別命墓」とあります。

羽咋の祖と言われる石衝別命を丁重に葬っています。

この大塚は御陵山ともよばれています。

唐戸山相撲場と御陵の山

この御陵を造る際、土を盛り上げるために近くの土地の土を掘ったとされ、

その土地はすり鉢状に大きく窪んでいます。

そこが、日本最古の相撲場として有名な唐戸山相撲場です。

すり鉢状に窪んだ中心には土俵があります。

唐戸山相撲場では毎年「神事相撲」が行われます。

磐衝別命((いわつくわけのみこと)が相撲を好んだことから、磐衝別命の崩御後、その命日に北陸各地から力士が集まり、相撲により神霊を慰めたことが始まりであると伝えられています。

羽咋の七塚

羽咋神社の大塚。その周辺には石衝別命縁の大谷塚・水犬塚・宝塚・姫塚・剣塚・痛子塚が分布します。これを羽咋七塚といいます。

この羽咋の七塚には、いずれも銘水の伝説があります。

御陵山の水

羽咋神社に向かうと、目立つように「御陵山の水」という案内看板が見えます。

御陵山、は大塚のことです。

銘水の伝説通り、羽咋神社からも良質の水が湧き出たそうです。

水汲み場としてきちんと整備されています。

羽咋神社裏の水犬塚

羽咋神社の後方すぐ近くには、羽咋の七塚のひとつ、「水犬塚」があります。

石衝別命と3匹の飼い犬が怪鳥を倒しその羽を喰った

とされるあの飼い犬の塚なのだそうです。

水犬塚、は三犬塚ともよばれています。三匹の犬の塚なのですね。

その塚の上に少彦名神社が建立されているというわけです。

羽咋神社には見どころがたくさんありました。

羽咋の地名伝説、

その祖である石衝別命の御陵、

御陵山の水、

鳥居横の大ケヤキ、

そしてすぐ近くにある水犬塚。

少し場所は離れますが、唐戸山相撲場も由縁のある場所です。

合わせてごらんいただけると、満足いただけるスポットとなると思います。

そしてもう「羽咋」という読み方がわからない、ということはなくなりますね!

【羽咋神社 詳細】

石川県羽咋市川原町エ164‐2

.jpg)

」さんへ行ってみた-定置網漁-の-漁師-体験-!-【-山崎至-】【-七尾市-】【-石川-体験-】.jpeg)