のとルネアンバサダー、観光担当のっちです!

のとルネアンバサダー、観光担当のっちです!

「平家」の看板はよく見かけるのですが、実際に行ってみたのは初めてでした。

行ってみたら、予想以上に素晴らしいところでした。

「平家」は、「へいけ」と読むのではなく、「たいらけ」と読みます。

「平家」は、国道249号線から海の方へ少し入りますが看板をたどっていけば到着します。

Contents

平家の由緒

さかのぼること源氏の時代。

木曾義仲の軍を迎え討つべく平家の嫡男、平維盛が大軍を率いて、源平の合戦で有名な俱利伽羅峠(くりからとうげ・現在の富山県小矢部市と石川県河北郡津幡町にある峠)で戦いました。

激闘の末、敗れ平維盛の重臣であった平式部大夫がこの地に居を構えたのが始まりとされています。

およそ800年前のことです。

天領庄屋となったのはいつ頃

元禄二年、徳川幕府5代将軍徳川綱吉の時代に天領地であったこの地方の13カ村を支配することを命じられ、武士をやめて天領大庄屋として、地元民を統率しこの辺りの一番の発展に力を発揮しました。

平家が建築された当時の屋敷は6000坪の広さを誇ります。

現在の建物は建築されてから360年ほどになるそうです。

庭園は、書院に面した前庭と奥座敷に面した後庭の2つの庭園があります。

書院の間から見える前庭

前庭は江戸時代初期に作られました。室町時代の様式を伝える庭園です。

枯山水のお庭となっています。庭の奥には、しいの木、中心には心の文字の形をした池があり、そして美しい苔の庭となっています。

また、この庭の奥には六角形の灯篭があり、それぞれの面に地蔵菩薩が浮き彫りになっています。

この灯篭は六地蔵灯篭と呼ばれ、他に例を見ない貴重な灯篭だそうです。

苔の一番美しい季節をお伺いしたところ、3月~4月だそうです。こちらの庭園は椎の木がほとんどで落ち葉も多いそうです。

落ち葉をそのままにしておくと、苔の状態が悪くなってしまうので、美しい苔を皆さんに見ていただくためにとこまめに落ち葉を広い庭の手入れをされているそうです。

書院の間

書院の間は、来客をもてなすために使われていたそうです。

この部屋は南向きに造られています。この部屋にある「違い棚」は当時のままで、京都の様式を取り入れたそうです。

違い棚の横にある「金屛風」は、壁にかけてあり部屋の模様替えとして使われたそうです。

この金屛風は竹で止めてあります。屏風は、金沢金箔が使われており江戸時代に作られたそうです。

金屛風の前には、平家の家紋「まるあげは」が入った行燈があります。

書院の間と控の間の間にある欄間は、空の雲の形を表現しており、こちらも大変珍しい作品だそうです。

奥座敷から見える後庭

こちらから見えるのが後庭です。後庭は、京都「修学院離宮」にも携わった広瀬万次郎が手がけた、枯山水の庭となっています。

春にはかきつばた、つつじなど四季折々のお花が咲く庭となっており、季節ごとに咲く色とりどりの鮮やかな花を楽しむことができそうですね。

奥座敷の隣にある、茶室からの見える庭も、見事な枯山水の趣を楽しむことができます。

後庭は、江戸時代中期に造られ少し時代が違うことから奥行きがある庭として前庭とはまた違った雰囲気を感じて頂けると思います。

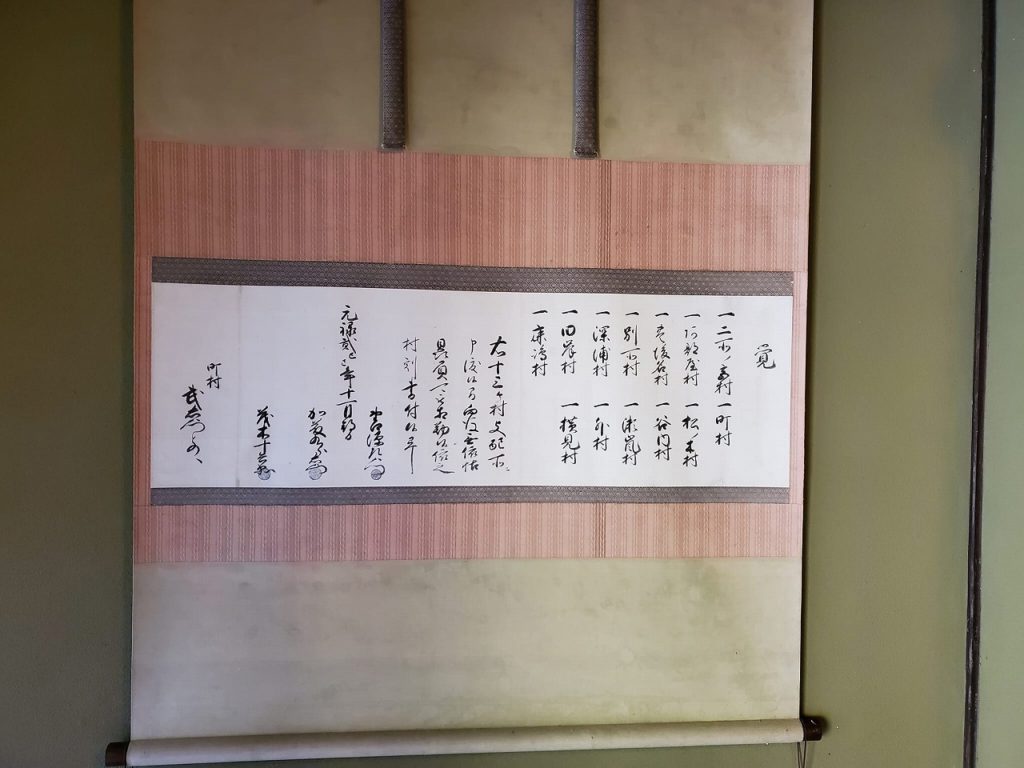

覚書

奥座敷の床の間には「覚書」がかけられています。

13カ村の名前が書かれており、これら13カ村を支配するにあたり「今後えこひいきの無いように」と記載されているそうです。

最後のところに江戸幕府の官僚の署名がありますが、当時の印鑑は朱肉ではなく墨で押されていいます。

奥の間には、2畳ほどのお部屋があり、そこは女性が着替えたり化粧をしたりするのに使われた化粧の間と呼ばれたそうです。

家の中心には仏間

お屋敷の中心となる場所に、ご仏壇だけを収めた仏間がありました。

ご先祖様が家の中心にいるものだと考えられたそうです。

南向きの玄関

建物は南向きに建てられており、当時のお客さまはこの玄関から出入りしていたそうです。

このことからも分かるように庭園も、南から東を通って北の方へと造られています。

当時使われていた生活道具・美術品が展示されている

当時の道具や美術品が展示されています。

螺鈿細工のお重、お盆は朝鮮半島から入ってきたそうです。

魚の形をした菓子皿は、古九谷。輪島塗の椀など展示されています。

また、根来塗(ねごろぬり)の椀が展示されていますが、これは紀州和歌山の技法で、塗りの起源となったそうです。

棟方志功も愛したお屋敷

昭和20年頃、棟方志功がこの屋敷を訪れ、2週間ほど滞在したと言われています。

志功は滞在のお礼にと「襖に絵を描きたい」と申し出たそうですが、当時はあまり有名ではなかったことから、当主は断ってしまったとうお話もあるそうです。

とても残念ですよね。描いてもらっていたら、こちらの襖が棟方志功の絵だったのかもしれません!

時代を感じさせる趣のある庭園を目の当たりにすると、時間を忘れてゆったりと眺めることができます。

いつまでもここにいたいなぁと感じる庭園でした。

二つの庭の違いを存分に感じて頂きたいと思います。

私が訪れたのは冬でしたので、次回は苔の最も美しいと言われる時期に訪れたいと思います。

こちらは、平家の現代当主、平 尋国(たいら ひろくに)さんです。

平家の重き歴史と残されている素晴らしい文化を丁寧に教えてくださいました。

本当にありがとうございました。

【平家庭園の詳細】

所在地: 羽咋郡志賀町町30-63

電話:0767-32-1404

拝観料:大人500円 高校生300円 小中学生250円

団体での見学は、電話でお問い合わせください。

所要時間:15分~30分

駐車場:あり

アクセス:のと里山海道西山ICより車で15分

」さんへ行ってみた-定置網漁-の-漁師-体験-!-【-山崎至-】【-七尾市-】【-石川-体験-】.jpeg)

.jpg)