のとルネアンバサダー、観光担当のっちです。

のとルネアンバサダー、観光担当のっちです。

国の指定史跡とされている石動山(せきどうさん)にある由緒ある神社をご紹介します。

Contents

能登の山岳信仰の霊場・石動山(せきどうざん)

中能登町にある国指定の史跡「石動山(せきどうざん)」。

石動山は能登越中を見渡すことができる絶景ポイントがあり、歩きやすいトレッキングコースがあることでも有名です。

また、能登半島最大のブナの自然林があります。

そして何よりも石動山を有名にしているのは山岳信仰の霊場としてです。

昭和53年に国の指定史跡となり、歴史上重要な位置づけにある石動山です。

その石動山にある神社で、名水があることで人気のある神社が「伊須流岐比古(いするぎひこ)神社」です。

伊須流岐比古(いするぎひこ)神社 本殿

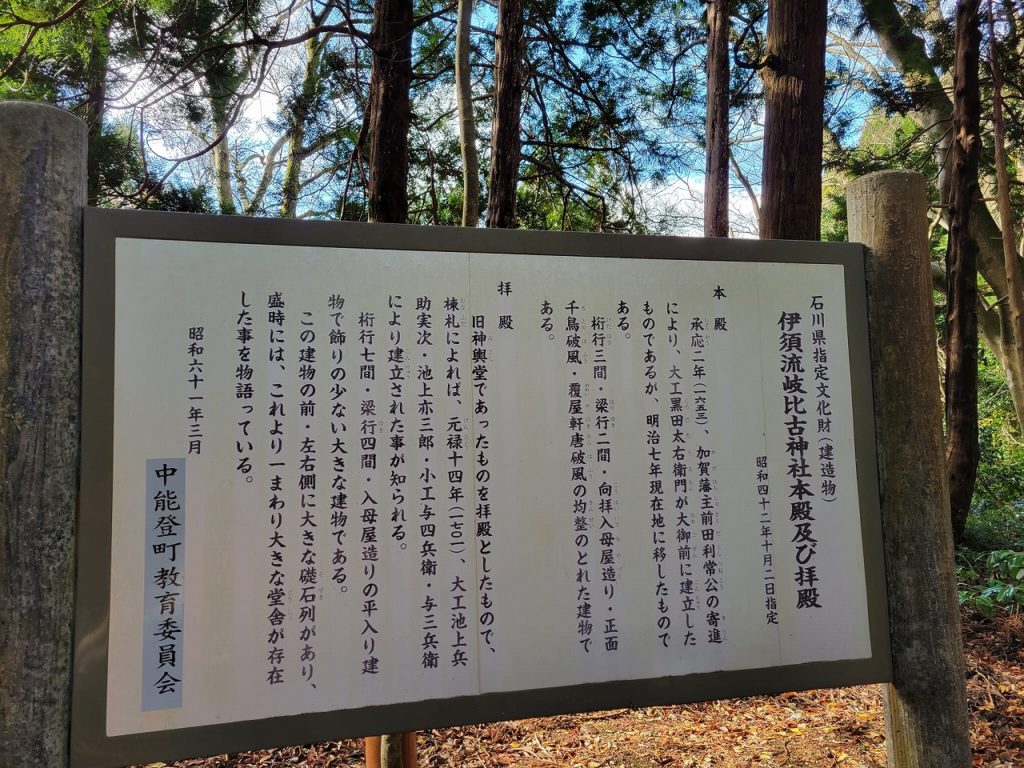

伊須流岐比古(いするぎひこ)神社の本殿は、1653年。江戸時代の承応2年に石動山の山頂にあった大宮の社殿として建立されました。

その後明治7年に伊須流岐比古神社の本殿として移築されました。

現在は拝殿の奥にあり囲いに覆われているため、通常は拝見することはできません。

ちなみに石川県指定文化財として登録されています。

桁行三間・梁行二間・向拝入母屋造り・正面千鳥破風・覆屋軒唐破風の均整のとれた建物とされています。

見てみたいですね。

写真は、現在の石動山の山頂にあるお宮です。ここに、現在本殿となっている大宮が建っていたのですね。

伊須流岐比古(いするぎひこ)神社 拝殿

通常、目にしている姿は伊須流岐比古神社の拝殿です。

こちらは石動山に数多合った御堂のうちの神輿堂が1701年に伊須流岐比古神社の拝殿として移築されたものです。

こちらも本殿と同じく石川県指定文化財として登録されています。

桁行七間・梁行四間・入母屋造りの平入り建物で飾りの少ない大きな建物です。

シンプルながら厳かな存在です。

伊須流岐比古(いするぎひこ)神社の歴史

「伊須流岐比古(いするぎひこ)神社」は平安時代前期には石動山にあったと文献上確認されています。

鎌倉時代には、高爪山(現在の志賀町に存在し、古来より能登富士と呼ばれる美しい山です)にある高爪神社に、伊須留岐(いするぎ)権現と記されています。

権現(ごんげん)とは、日本の神を、仏や菩薩の姿で現れたものとするものです。

日本は長らくの時代、神仏習合とされていました。

現在のように神と仏がハッキリわかれて表現されるようになったのは明治時代以降です。

伊須流岐比古神社はここ石動山を本社とし、北は青森県、南は大阪府まで100以上の分霊社があります。

石動山には最盛期の中世には3000人以上の僧侶を擁していたとされています。

石動山への厚い信仰と布教活動により、広まったとされています。

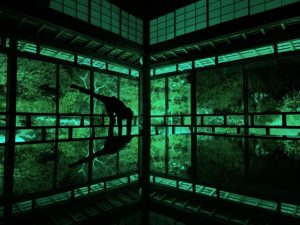

銀杏の木が立ち並ぶ境内

神社境内は大きな美しい銀杏の木が立ち並んでいます。

銀杏の葉が落ちた足元は柔らかく、優しい感触です。

神社にはよく銀杏の木が植えられている理由をご存知ですか?

銀杏はすごく水分量の多い木で、神社を火災から守るとされています。

ですので貴重な建造物である神社仏閣の周りには銀杏の木が植えられたとのことです。

境内は広く、鳥居から少し歩いて、石段を登ってから拝殿が見えます。

木々が茂っており、心穏やかになる空間です。

ゆっくり散策をしながら、歴史を学んでみて下さいね。

名水?の手水舎

神社の鳥居の右手には手水舎があります。

実はこちらの水が大変人気があるようで、参拝中にも人が入れ代わり立ち代わり訪れて、水を汲んでいました。

石動山は水が豊かな山としても知られています。

七尾市にある城山にあった、山城・七尾城まで水がひかれていたという話も聞いたことがあります。

石動山には、この伊須流岐比古神社の他にも数々の御堂や御堂跡があり、見どころはたくさんあります。

石動山資料館もあり、合せて紹介していきたいと思います。

【伊須流岐比古(いするぎひこ)神社 詳細】

住所: 石川県鹿島郡中能登町石動山子部1番地1

電話番号: 0767-76-0408(石動山資料館)

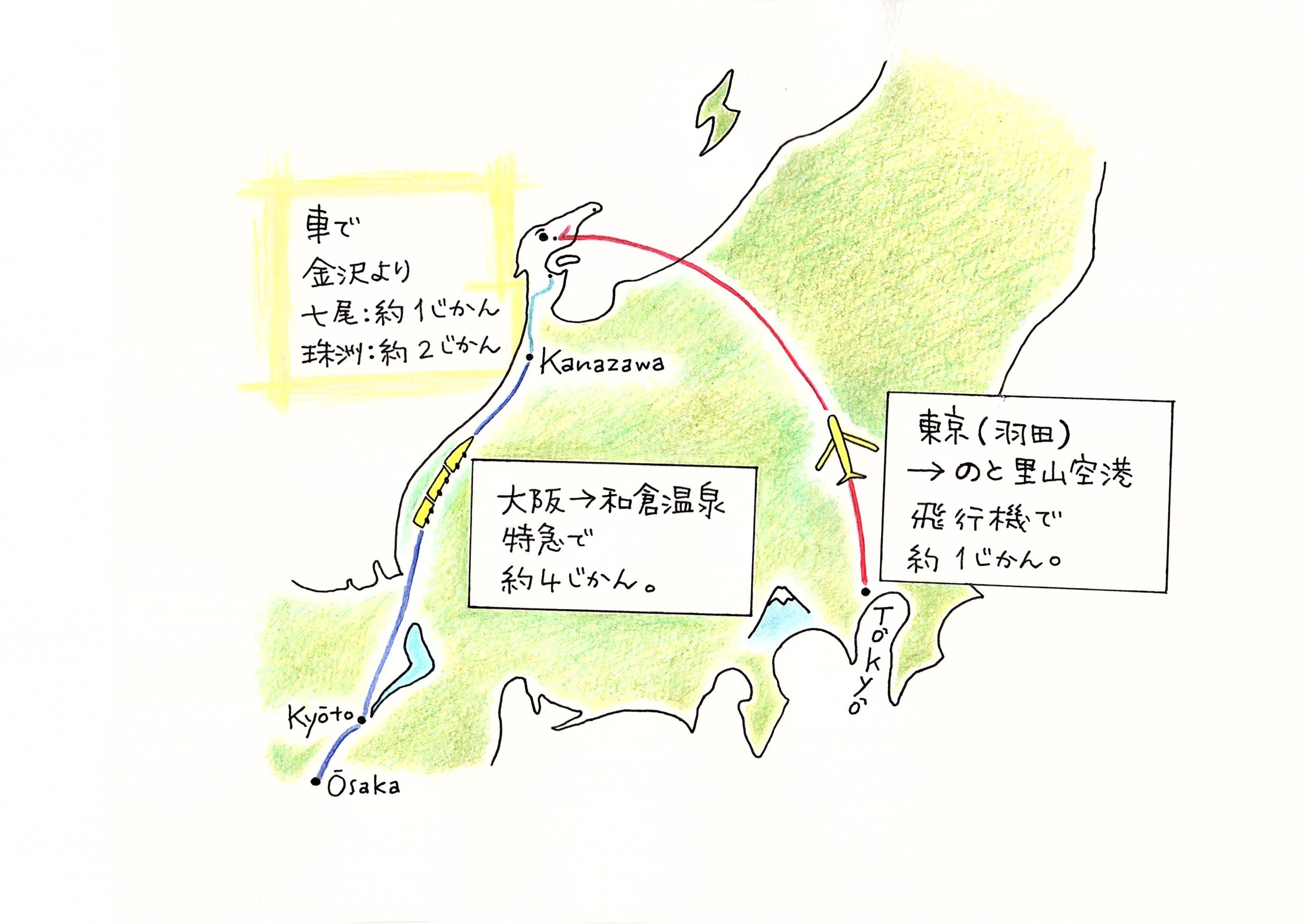

交通アクセス:

のと里山海道柳田ICから車で40分

JR良川駅から車で30分

駐車場 :あり

.jpg)

」さんへ行ってみた-定置網漁-の-漁師-体験-!-【-山崎至-】【-七尾市-】【-石川-体験-】.jpeg)