のとルネアンバサダー 北山里江です。

のとルネアンバサダー 北山里江です。

400年の歴史ある国指定重要文化財「加賀藩十村役 喜多家」をご紹介します。

江戸時代の重要な役割をした素晴らしい建物となっています。

加賀藩十村役とは

喜多家の肩書となっている加賀藩十村役とは、加賀藩二代目前田利長の時代より農村支配の役目を与えられた百姓の頭です。

この北川尻周辺の10カ村を取りまとめました。

十村役の務めは、農村の管理や武士に代わって年貢の取り立て、また争ごとの裁判なども行ったと言います。

喜多家独自の仕事としては、北前船を8隻もって商いをして大きくなったそうです。最大では203カ村を治める十村役の筆頭になりました。

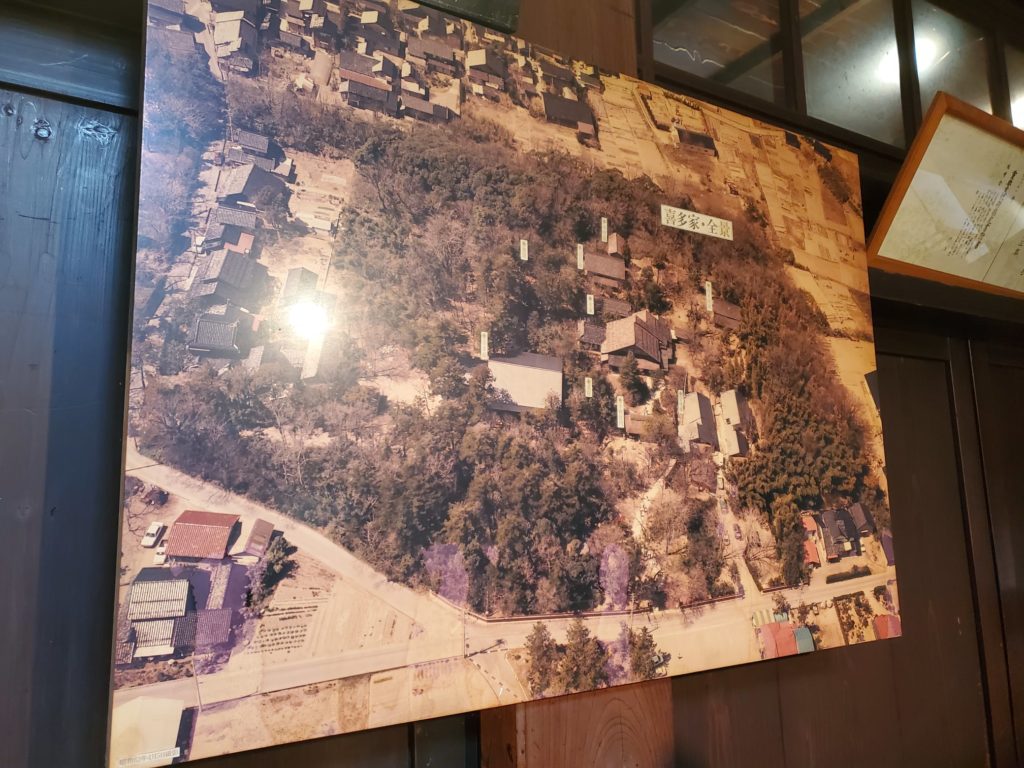

自然の森の中にある喜多家

敷地の入り口から中に入っていくと、喜多家の主屋の場所までは下り坂になっています。

このお屋敷は、うっそうとした自然の森をすり鉢のように深く掘り、喜多家の主屋は建てられました。

これは、十村役としての役所の役割と、出城として使われるという目的があったので、外部から屋敷を見えにくくする必要があり、山を深く掘りその中に屋敷を建てられたそうです。

喜多家の敷地は、7000坪とも言われる広大な敷地となっています。

こちらが敷地の写真です。

喜多家特徴その1 茅葺の門

喜多家は、武士ではなく一般の農民を取りまとめた大庄屋ですから普通の民家です。

民家に普通は門を持つことは許されていないのですが、お殿様から褒美としてもらい受けたと言われています。

喜多家特徴その2 平屋建て

喜多家は百姓個人の家ですが、武士が仕事場として使うこともありました。

お殿様が訪れたり、武士が来て仕事をすることもあるので、そんな時にもしも2階に百姓身分の者がいたら、武士の頭の上に立つことになるので、それは決して許されることではありません。そういったことから、平屋建てとなったということです。

また、他に気になったのが大きな屋根でした。この大きな屋根を支えるために太くて立派な梁が何本も使われていることにとても重厚感を感じました。

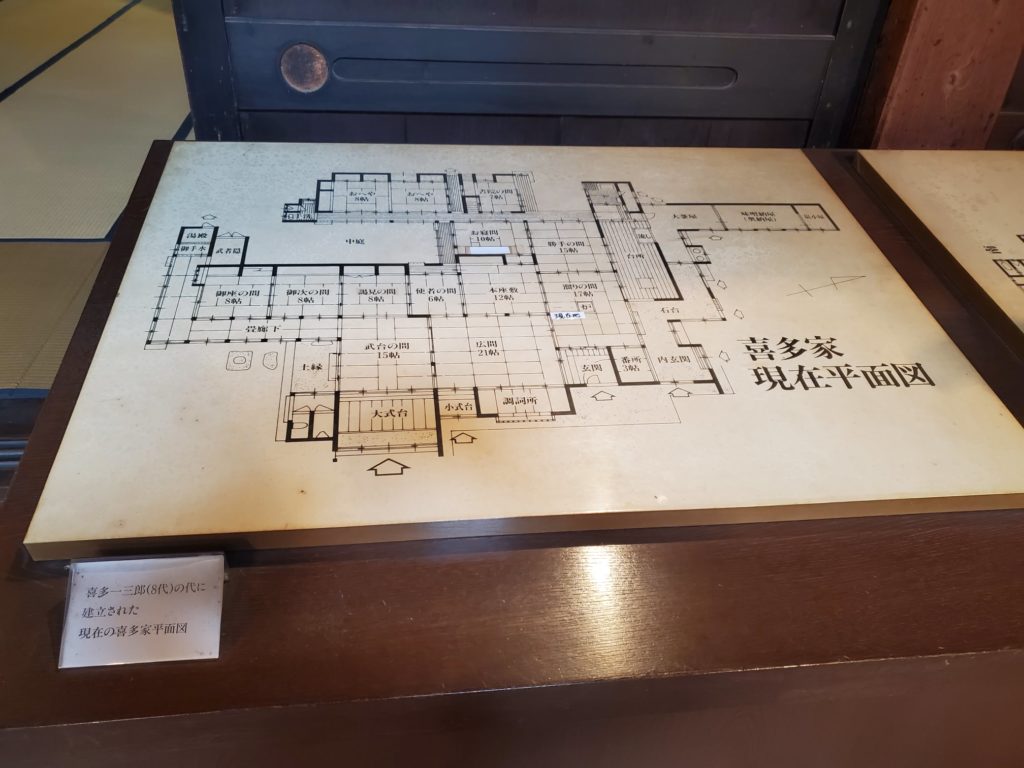

喜多家特徴その3 玄関が4つ

喜多家の主屋は、身分の違いによって使用する玄関が4つに分かれています。

↑↑

少し分かりずらいのですが、写真の左奥から、

お殿様専用、

武士家老身分の人用、

普通の武士用、

平民・百姓用

というようになっています。そして、下の身分の玄関が少しずつ後ろ奥へと下げて作られています。

お殿様の玄関は、大式台と言い、殿様の乗った籠がそのまま入ることができる広さになっています。

また、殿様の足が土につかない配慮もされています。ただ、この玄関は2回しか使われなかったそうです。

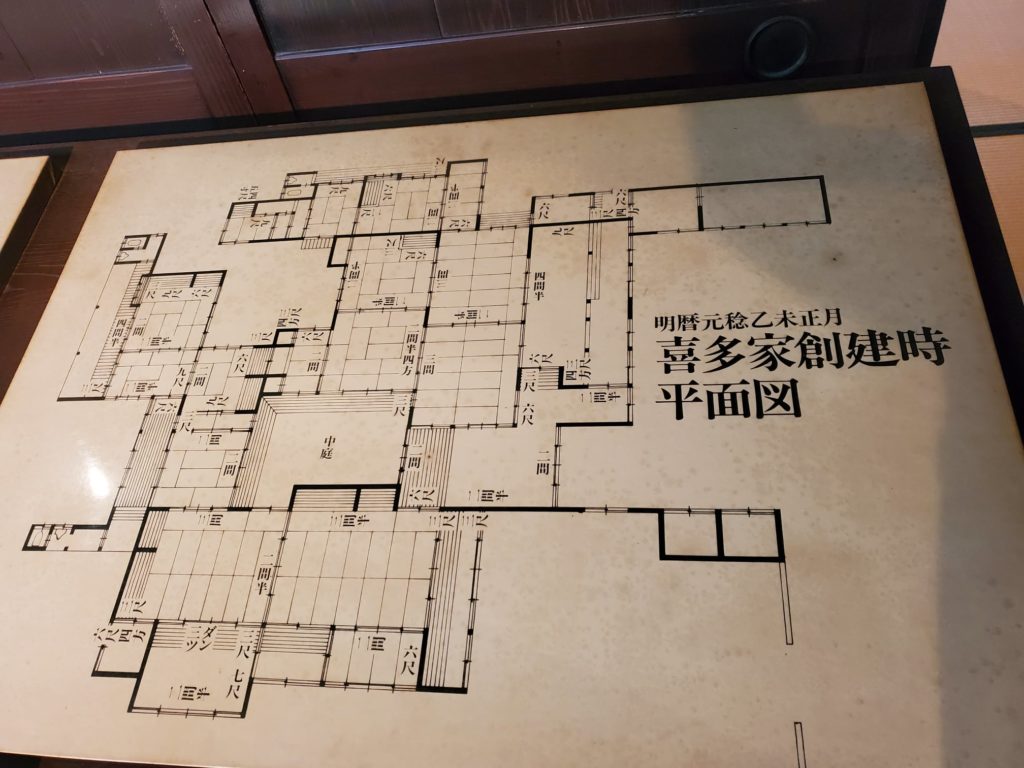

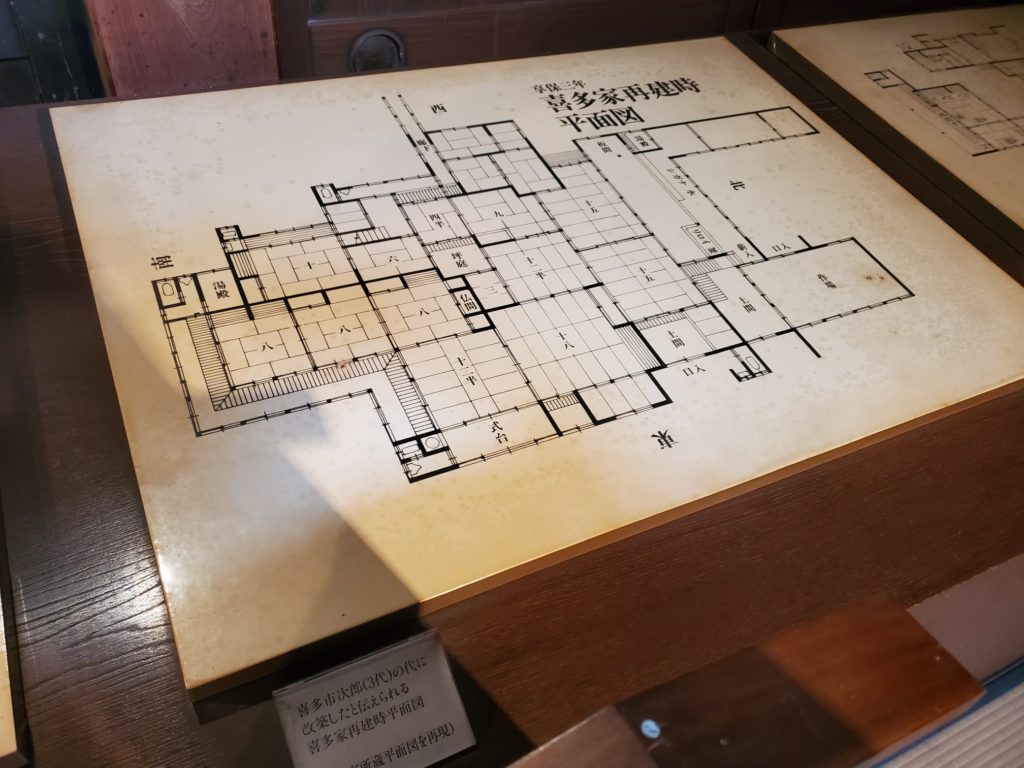

何度も改築されている 喜多家

最初に喜多家が建てられた時は、今から400年ほど前です。その当時はまた十村役ではなかったので普通の庶民の間取りだったようです。

その後、十村役となった時には一度壊して建て直したとのことです。

さらに、加賀藩13代目前田斉泰(なりやす)が巡見に訪れる時にも改築をされています。

前田藩主が滞在する部屋

お殿様の専用の部屋は、「御座の間」と言います。この部屋の前は庭園となっています。

《お殿様の部屋の畳》

お殿様が大式台(玄関)から入り、お殿様の部屋まで歩かれる畳は、お殿様が畳のへりを踏まないように敷かれています。

《武者かくしの部屋》

ここは、お殿様を守るため武士が三人寝ずに控える部屋で、「御座の間」の裏にあります。

武者かくしの部屋からは障子戸を開けすぐに外へ出られる工夫がされています。

《お殿様の部屋の周りの廊下》

外部からの攻撃を防ぐために、廊下の幅は1間半(約2.7m)になっており、槍をついても部屋に届かないようになっています。

廊下の一部はフラットではなく、コシを高くしてあります。また、障子戸は、1間半の引き戸にしてあることから、

障子を開けても半分しか開かないので、敵の侵入を遅らせる役割をしています。

↓↓↓

様々な用途の部屋

喜多家の家でありながら、武士の仕事場として、加賀藩前田家の本陣として使用することから様々な用途の部屋があります。

先にも紹介した藩主の部屋以外にも、謁見の間、使者の間、留まりの間などです。

謁見の間

使者の間

こちらは武士が仕事に使った部屋です。こちらの広さはなんと21畳だそうです。

武士はここに住んでいるのではなく、喜多家に通っていました。度々宿泊することもあったそうです。

こちらは、武士が農民と面会をして話を聞く時に使われた部屋です。

格子の木を台形にすることで、外からは武士の顔が見えないようし、中からは外にいる者の顔が見えるように作られています。

こちらは「留まりの間」とい百姓たちが会議で使う部屋です。実は1段低くなっています。

これは、武士と平民の身分の違いを表すためということです。

↓↓↓ こちらの写真で、1段低くなっているのがわかって頂けるでしょうか。

喜多家当主家族の部屋

そもそも喜多家は個人の家ですから、もちろん喜多家の家族が住む部屋も同じ建物の後ろ奥の方にあります。

50年ほど前まで実際に住んでいたそうです。

「書院の間」喜多家当主の部屋です。

喜多家家族が過ごす部屋です。

台所と囲炉裏の部屋です。選ばれた百姓が囲炉裏を囲んでお酒を飲ませてもらえたそうです。

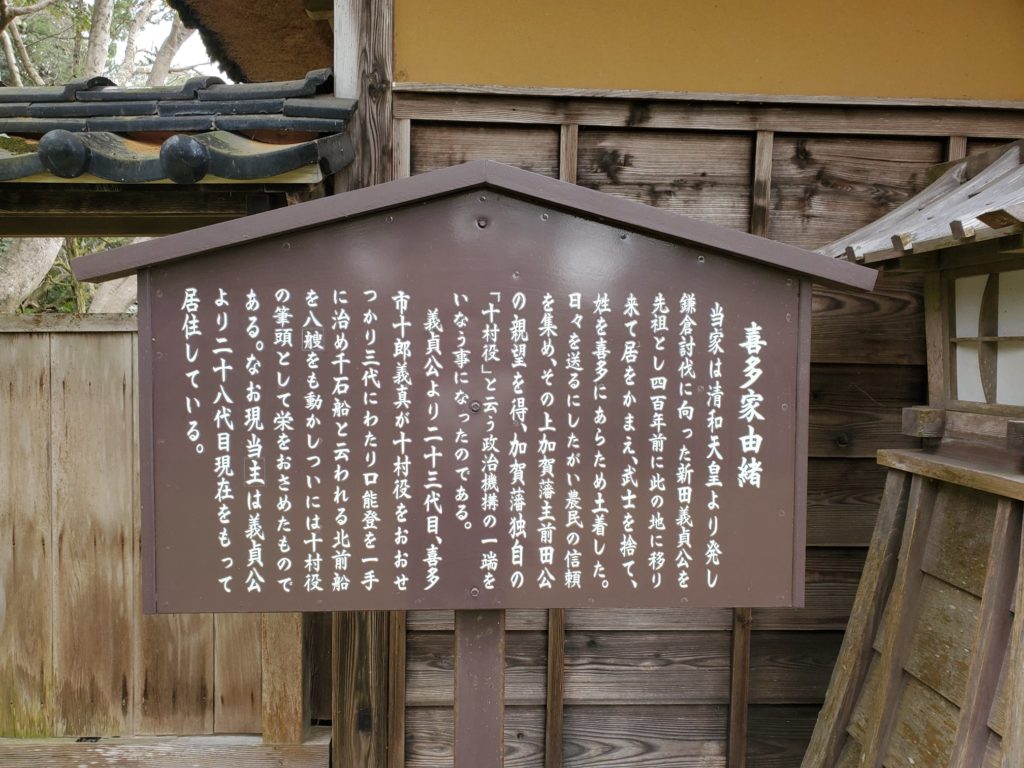

喜多家は源氏新田家の末流

喜多家は源氏の流れをくむ新田義貞の家系であり、子孫が武士を捨て400年前にこの地に住みついたそうです。

喜多家の由緒が書かれた看板です。

源氏の流れもくむことから、喜多家の家紋は、代々「丸の中に一引き」を用いているそうです。

こちらの暖簾に書かれているのが家紋です。

七尾市中島町に庄屋として栄えた「明治の館(室木家)」がありますが、この室木家に喜多家からお嫁にいかれているとのことです。

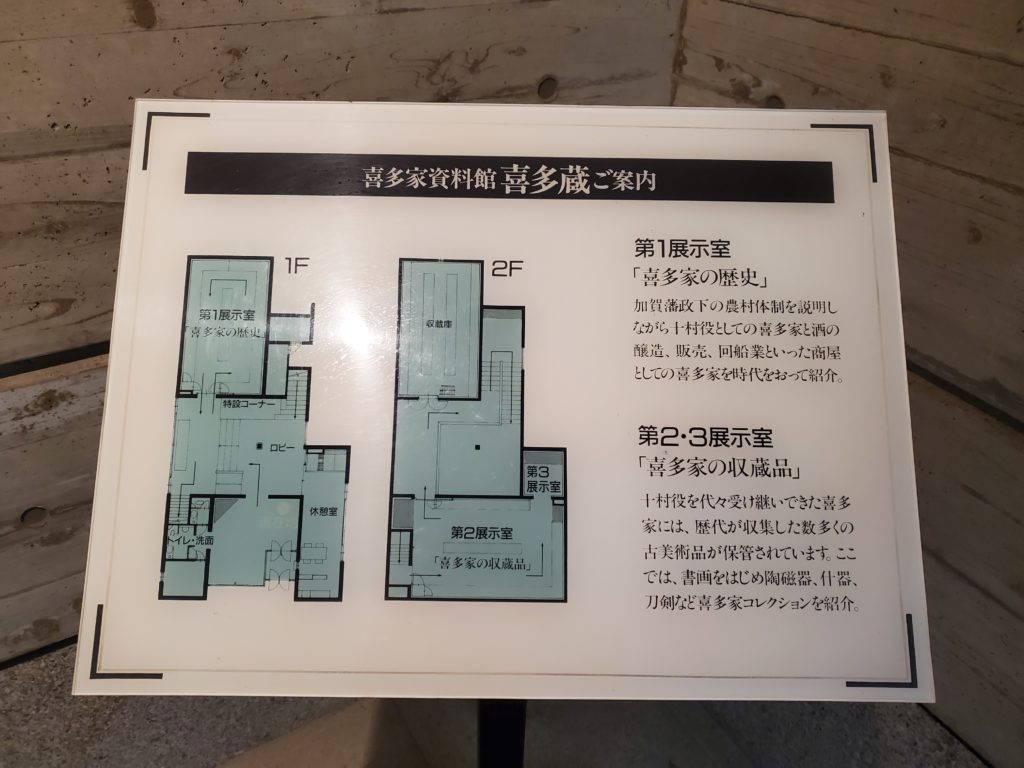

「喜多蔵」資料館があります

同じ敷地内にある資料館では、古文書や加賀藩にまつわる文化財が展示されています。

玄関を入ると、当時使われていた木臼、石臼などが展示されています。

玄関から展示室のあるロビーへ行くと、天井が高く吹き抜けにっていてとても開放感がある作りになっています。

ロビーの横には休憩室があり一息つく事ができます。休憩室の入り口は茶室の造りになっていました。

1階は、第1展示室があり喜多家の歴史がわかります。

2階は、第2、3展示室があり喜多家に伝わる古美術品などが展示されています。

展示されている文化財は大変見ごたえのあるものです。是非現地を訪れてご覧になってくださいね。

喜多家を訪問していただくと、喜多家ゆかりの方が詳しく説明をしてくださいますので、楽しんでご覧いただく事ができます。

この壮観な喜多家のお屋敷と立派な門を見に一度訪れてみてください。

【喜多家 詳細】

開館時間:午前9時~午後4時45分(3月~11月)

午前9時~午後3時45分(12月~2月)

《入館は、閉館時間の45分前まで》

休館日:毎週火曜日(祝日の場合は翌日)

年末年始

入館料:一般 個人500円、団体(20名以上)400円

小・中学生 個人200円、団体(20名以上)100円

所在地:石川県羽咋郡宝達志水町北川尻ラ1-1

電 話:0767-28-3199

アクセス:JR七尾線免田駅から徒歩20分

JR七尾線宝達駅からタクシーで5分

のと里山海道 米出I.Cより車で2分(約1㎞)

【問合せ先】:宝達志水町埋蔵文化財センター

[TEL]0767-28-5180

[FAX]0767-28-2483

.jpg)

」さんへ行ってみた-定置網漁-の-漁師-体験-!-【-山崎至-】【-七尾市-】【-石川-体験-】.jpeg)